Traiter les déchets : l'ère de la société de consommation

Lorsque les ordures étaient considérées comme des ressources, elles n’avaient pas besoin d’être traitées : elles étaient soit ramassées gratuitement par les chiffonniers, soit vendues, dans le cas des matières organiques, pour être épandues dans les champs qui alimentaient le marché urbain. La cassure de ce cycle est due à la croissance considérable du volume d’ordures causée par l’explosion urbaine et, par conséquent, aux épidémies mortelles provoquées par la contamination des eaux. Mais aussi à l’apparition de pollutions chimiques et industrielles nouvelles qui ne pouvaient être assimilées par le cycle métabolique des sols.

Pourtant, le traitement n’est apparu que progressivement, voire tardivement, la première phase consistant à éloigner les déchets et à les rendre invisibles par enfouissement ou incinération, sans se préoccuper des conséquences environnementales. En 1886, New York déverse 80 % de ses déchets dans l’Atlantique, dont une bonne partie lui revient le long de la côte et de ses plages. L’arrivée de l’automobile est vue comme une solution aux nuisances des chevaux, tandis que les premières mobilisations citoyennes sur le sujet sont portées par des femmes, pour des raisons esthétiques et domestiques. Les premières générations d’incinérateurs aux États-Unis engendrent dès les années 1920 des pollutions terribles, facteur d’inégalités environnementales. C’est par la capacité limitée de leur territoire à absorber ces rejets que les villes rencontrent leurs limites, ce qui les oblige peu à peu à traiter leurs déchets, déléguant une nouvelle fois cette part invisible de la ville à d’autres acteurs. Si les déchets avaient été gérés à l’échelle d’un pays tout entier ou du monde, nul doute qu’aurait continué le mouvement de relégation vers des zones délaissées et stigmatisées sans se préoccuper de leur traitement, comme en témoigne aujourd’hui le trafic illégal des matières dangereuses, telles que les déchets électroniques ou certains produits chimiques.

Grégory Quenet

Au XIXe siècle, si le concept d’ « économie circulaire » n’existait pas, c’est tout simplement parce que dans les faits elle avait cours depuis presque toujours, implicitement, sans qu’on ait besoin de la définir. Les rares produits que la société considérait comme inutiles, et donc jetables, se retrouvaient souvent dans les sols ou dans les cours d’eau, mais ils étaient assimilables, car peu nombreux et le plus souvent d’origine organique. Une rupture profonde a lieu au cours du xxe siècle, sous l’impulsion notamment des industries chimique et pétrochimique, qui ont nourri la société de consommation. Contemporains de l’urbanisation de la société, les déchets sont devenus « encombrants », pour reprendre un terme qu’on utilise encore aujourd’hui pour certains d’entre eux. Sous l’influence de l’hygiénisme, il a fallu dans un premier temps les traiter sous la forme de flux, c’est-à-dire les transporter hors des villes, par hippomobiles, puis camions, mais aussi en utilisant la force cinétique de l’eau via le tout-à-l’égout. Dans son livre Le Propre et le Sale, Georges Vigarello met d’ailleurs en parallèle ces deux professions dépréciées, « travailleurs de l’aube » ramassant les poubelles et « travailleurs de l’eau » qui évoluent dans les égouts. Un travail de l’ombre, qui invisibilise ce déchet qu’on ne saurait voir. Dès lors, on a stocké les déchets dans des décharges, de plus en plus loin au fur et à mesure que l’urbanisation galopante rapprochait les hommes et les femmes de leurs propres tas d’ordures. Pas question de vivre à proximité de ces cloaques, au milieu des odeurs pestilentielles. Le XXe siècle a couronné le long processus de « silence olfactif » des villes, comme le nomme joliment Alain Corbin dans Le Miasme et la Jonquille, son ouvrage de référence sur l’odorat et l’imaginaire social.

De ce besoin viscéral de propreté, un métier est né. Celui de la collecte et du transport des déchets, qui fait resurgir à la fin du XIXe siècle le même débat que les services d’eau, sur le choix entre régie municipale et délégation de service public. À l’inverse des services de distribution d’eau, qui verront la création de deux géants privés avec la Compagnie Générale des Eaux (CGE, future Veolia) et la Lyonnaise des Eaux (future Suez), les services de propreté et de ramassage des ordures seront surtout gérés par de petites entreprises locales et artisanales, car ils demandent peu de moyens, dans un premier temps. En 1914, pas même la Première Guerre mondiale ne remet en cause cette organisation, malgré toute une série de difficultés pour ces petites sociétés (pénurie de personnel, réquisitions des chevaux, mévente des boues, cherté des biens…), et la ville de Nantes conserve par exemple son contrat avec l’entreprise Grandjouan, qui deviendra plus tard une filiale de la CGE. « L’initiative individuelle est toujours mieux armée qu’une administration publique pour trouver des remèdes », commente ainsi le conseil municipal en 1915. La mécanisation progressive de ces métiers dans les années 1920, avec les premiers camions poubelles, puis, après la Seconde Guerre mondiale, avec la généralisation des bennes à ordures compacteuses, va compliquer la vie des récupérateurs en tout genre. Mais c’est surtout l’explosion de la consommation qui va rendre impossible l’ancien système de récupération des déchets.

Dès l’entre-deux-guerres, certaines entreprises américaines théorisent la notion d’ « obsolescence programmée » pour relancer la croissance. Face à la chute de leurs ventes, les fabricants d’ampoules s’entendent pour limiter la durée de vie de leurs produits, dans le but de pousser le consommateur à les renouveler plus souvent. Autre exemple fameux, l’entreprise Du Pont de Nemours réduit volontairement la durée de vie des bas et collants vendus par la firme. L’accroissement du gaspillage est tel que les historiens John R. McNeill et Peter Engelke parlent dans leur livre du même nom de la « grande accélération » qui a lieu à partir du milieu du XXe siècle. Les enjeux nécessitent alors des solutions de collecte et de traitement des déchets à l’échelle du problème, ce qui entraîne la concentration des entreprises locales au sein de plus grands groupes. C’est l’histoire de la CGEA (Compagnie Générale des Entreprises Automobiles), qui va intégrer toute une série de filiales locales, Grandjouan pour la collecte et le transport, l’USP (Union des Services Publics), chargée des usines d’incinération, la SEMAT (Société d’Équipement Manutention et Transports), qui fournit des bennes et des véhicules, ou encore Soulier, rachetée aux Cartonneries La Rochette, pour la récupération du carton et du papier.

Pour les collectivités locales, ces entreprises vont gérer l’une des activités considérées comme les moins nobles, à savoir s’occuper des tas d’immondices que la société produit. Une histoire peu racontée, car c’est celle de l’invisibilisation de nos déchets, de leur enfouissement ou incinération, condition sine qua non de la propreté immaculée de nos villes et villages. Avant que des logiques économiques autant qu’écologiques ne viennent à leur tour interroger ce nouvel ordre des choses.

L’explosion des déchets et du gaspillage pendant les Trente Glorieuses

À partir de 1948, les Français entrent de plain-pied dans ce que l’économiste Jean Fourastié appelle les « Trente Glorieuses », qui s’étendent jusqu’en 1973. Alors que, comme dans de nombreux pays, on manque de tout à la sortie de la guerre, le niveau de vie augmente rapidement pendant trois décennies. Avec la baisse des prix des produits, le début de la mondialisation et une nouvelle forme de consommation décomplexée, l’accumulation des biens s’envole. « Le monde des choses paraissait illimité : cuisinière à gaz, réfrigérateur et lave-linge, W.-C. intérieurs avec chasse d’eau et salle de bains avec chauffe-eau, ascenseur et vide-ordures, vélo Solex et voiture, transistor et télévision, livre de poche et stylo-bille, cuisine en Formica et bassines en plastique, “soupes minute” et surgelés, lessive Omo et shampoing Dop, jean et minijupe… », énumère l’historien Jean-Claude Daumas dans son article « Les Trente Glorieuses ou le bonheur par la consommation » 1, publié dans la Revue Projet en 2018. Un inventaire à la Prévert qui fait écho à « La Complainte du progrès », enregistrée par Boris Vian en 1955.

Cet avènement de la société de consommation s’accompagne de nombreux excès, qui peu à peu s’imposent dans les conversations et attirent les critiques de philosophes, d’écologistes et d’économistes. Surconsommation, gaspillage et pollution sont dénoncés avec virulence par Hannah Arendt, Jean Baudrillard, Kenneth Galbraith, René Dumont… Cette nouvelle forme de société encourage l’obsolescence programmée des objets mais aussi l’usage unique de produits de consommation. Plutôt que de réparer et d’entretenir comme leurs aînés, les Françaises et les Français prennent désormais l’habitude de mettre à la poubelle. Les produits jetables se multiplient, à l’image des canettes de bière ou de soda. Alors qu’en 1947, aux États-Unis, 100 % des sodas et 58 % des bières sont vendus dans des bouteilles réutilisables, en 1971, cette part n’est plus que de 25 %. Les enjeux ne sont pas seulement quantitatifs, mais aussi qualitatifs : les déchets sont de nature plus composite qu’autrefois, donc plus difficiles à récupérer pour d’autres usages, et ils mettent parfois des décennies, voire plus, à se dégrader dans l’environnement. Ils deviennent industriels, médicaux, électroniques, nucléaires. Les déchets en plastique sont eux à la croisée de ces deux enjeux, et ils font masse.

En 1960, chaque Française et chaque Français produit en moyenne 250 kilogrammes de déchets par an. Un chiffre qui ne fera qu’augmenter pendant des décennies, puisque la croissance annuelle des déchets est alors estimée à 5 %. Pour se débarrasser de cette accumulation de nouveaux déchets, la solution mise en place est on ne peut plus simple : on les rejette sans plus de précaution dans les milieux naturels, via les décharges, les égouts, ou même l’immersion. La question du traitement devient capitale, tant la société de l’abondance pollue rapidement nos cours d’eau, nos sols, notre air. Une évolution que souligne dès 1962 l’économiste et sociologue américain Vance Packard dans L’Art du gaspillage, mais aussi Rachel Carson, première écologiste à lancer l’alerte autour des pesticides avec son livre Printemps silencieux. De fait, la question du traitement des déchets se fraye lentement un chemin jusqu’aux institutions, qui prennent de premières mesures sur le sujet. Les autorités commencent enfin à reconnaître les nuisances causées par les déchets et s’attachent à les réguler. En 1972, la Convention de Londres réglemente l’immersion de déchets en mer, parmi lesquels certains déchets dangereux comme les boues industrielles ou les matières radioactives. Il s’agit de l’une des premières conventions internationales pour la protection du milieu marin contre les activités humaines.

Au temps où les camions poubelles étaient électriques

La voiture électrique est-elle l’avenir de l’automobile ? Difficile à dire, mais elle est son passé, à n’en pas douter. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le premier véhicule électrique date de 1834. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le premier véhicule électrique date de 1834. Il a été conçu par l’Américain Thomas Davenport et, à l’époque, il ressemblait à une locomotive. En 1859, Gaston Planté met au point la première batterie rechargeable, une invention qui permettra à Thomas Parker de construire en 1884 ce qu’on considère parfois comme la première voiture électrique, même si elle arbore l’aspect d’un fiacre sans chevaux.

Rapidement, les voitures électriques se révèlent très compétitives : elles sont fiables, faciles à démarrer, ne laissent pas de fumée sur leur passage et coûtent moins cher à construire qu’une voiture à pétrole. En 1898, l’Automobile Club de France organise un « concours de fiacres automobiles » qui va mettre en lumière la supériorité du véhicule électrique.

Après les premiers essais, 11 fiacres électriques et un seul à pétrole seront qualifiés pour participer. À l’issue du concours, le jury prononça une sentence implacable : « Il semble désormais acquis par l’expérience que le fiacre à moteur à essence de pétrole ne saurait constituer un système d’exploitation de voitures publiques dans une grande ville. »

Il faut dire que les premiers usages des automobiles concernent avant tout les services municipaux des villes les plus importantes : poste, taxis, autobus, tramways et… ramassage des poubelles ! En 1900, les taxis électriques circulent dans les rues de New York et, en 1904, la ville de Paris s’équipe également pour la distribution postale interurbaine. En Grande-Bretagne, ce sont les bouteilles de lait qu’on transporte de maison en maison via camion électrique au début du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, le pétrole coûte cher, et le calcul de rentabilité est vite fait pour les municipalités.

Dans les années 1920 et 1930, les camions bennes commencent à se généraliser dans les grandes villes, remplaçant peu à peu les anciens tombereaux tirés par des chevaux. Fondée en 1925 et implantée à Villeurbanne, la Sovel (Société de véhicules électriques) s’impose rapidement dans la fabrication de camions dédiés au ramassage des ordures ménagères et l’entretien des voiries. Ingénieur des Mines et administrateur pour la CAMIA (Compagnie auxiliaire des municipalités pour l’industrie et l’assainissement), Antoine Joulot perçoit vite le potentiel de ces machines électriques. Il les imagine alimentées par l’électricité des incinérateurs que son entreprise exploite en France, en parallèle à la vapeur utilisée dans les réseaux de chaleur.

Après Villeurbanne, Antoine Joulot fait donc une expérience à Tours, où la CAMIA – qui sera plus tard rachetée par la CGEA, future filiale de Veolia – gère une usine d’incinération : à 20 kilomètres/heure, un camion Sovel assure une collecte de 40 à 50 kilomètres avant d’aller se recharger dans l’usine.

Le système sera ensuite reproduit dans le cadre d’un contrat de régie mixte à Bourges en 1930 : la société La Berruya (dont fait partie la CAMIA) pour l’exploitation de l’incinérateur, La Sovel pour la collecte des ordures ménagères par des véhicules électriques. La charge des batteries s’effectuait la nuit, quand les électromobiles étaient à l’arrêt. Le moteur électrique, signé des entreprises Jacques Frères, était situé à l’origine à l’arrière du véhicule, d’où la forme très plate et verticale du capot de la cabine avant.

À Bourges, la collecte est assurée par cinq camions électriques à bennes basculantes fermées par des couvercles coulissants. Les deux moteurs électriques de 6 CV et la batterie d’accumulateurs au plomb Tudor de 380 ampères-heures doivent tracter cinq tonnes de charge utile ! Ces camions électriques correspondent parfaitement aux besoins des éboueurs : vitesse réduite, autonomie suffisante pour un quartier, capacité à se faufiler dans des rues étroites, pas de nuisance sonore, pas de pollution à inhaler, coût énergétique faible.

Et ce n’est pas tout : la maîtrise de la conduite d’un tel engin ne nécessitait aucun apprentissage spécifique. Comme l’écrit dans un article l’historien Alain Belmont, « dans un Sovel, point d’embrayage, point de boîte à vitesses, de carburateur et, bien sûr, de moteur à explosion, donc presque pas de pannes possibles. Réputés increvables, ces camions rouleront parfois pendant près de cinquante ans ! ». Les batteries, situées au milieu du véhicule pour répartir le poids de façon équilibrée, étaient faciles à recharger sur secteur et faisaient l’objet d’un contrat de maintenance qui offrait une garantie de plusieurs années. Dans les années 1920, les voitures à essence deviennent bien plus compétitives, et leur prix chute drastiquement, notamment celui de la Ford T, qui coûte 300 dollars à la fin de la décennie, une somme accessible pour un ouvrier. Avec les pénuries et les restrictions, la Seconde Guerre mondiale donne une seconde vie aux camions bennes de la Sovel. L’entreprise de propreté et transport Grandjouan (future filiale de Veolia) met en service deux bennes tasseuses électriques en 1942 à Nantes. Les camions Sovel seront encore utilisés jusque dans les années 1960-1970, par exemple dans l’assainissement à Lyon ou dans le ramassage à Rouen et à Courbevoie. Malgré ces sursauts, les voitures à essence et au diesel prennent l’ascendant sur l’électricité, qui ne peut concourir en matière de coût, d’autonomie et de vitesse de recharge, et la Sovel ferme définitivement ses portes en 1977.

© Balaji Srinivasan

En France, Laurence Rocher, maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme, rappelle qu’alors « l’organisation de la collecte et du traitement des déchets se caractérisait par l’absence d’une politique dédiée au niveau national. Le cadre réglementaire était produit par différents ministères suivant les secteurs producteurs de déchets ». Le ministère de l’Équipement avait la charge des déchets issus des travaux publics et de l’urbanisme, le ministère de l’Agriculture, celle des déchets agricoles, le ministère de l’Industrie, celle des déchets des activités manufacturières, etc.

La création d’un ministère de l’Environnement en 1971, dont le premier objectif est de lutter contre les nuisances sonores, va permettre de structurer le secteur des déchets. C’est ainsi que naît le 15 juillet 1975 la première grande loi sur la gestion des déchets, contemporaine des lois similaires en Allemagne ou aux États-Unis, et qui servira de base à la réglementation nationale sur l’environnement. Elle stipule que les collectivités territoriales ont désormais la responsabilité de la collecte et de l’élimination des ordures ménagères de leurs administrés dans des lieux agréés. Le producteur du déchet devient aussi responsable de son déchet. C’est un tournant : « Quand la loi a pris son effet, les industriels, les entreprises, nous ont demandé de les débarrasser de leurs déchets tout en demandant des garanties que les déchets soient traités conformément à la réglementation », se rappelle Alexander Mallinson, directeur régional chez Veolia, longtemps chargé des activités de recyclage et de valorisation des déchets. C’est grâce à ces mesures réglementaires que les collectivités territoriales font de plus en plus appel à des prestataires privés comme la CGEA (future filiale de Veolia) dans le cadre de délégations de service public. Plus les règles en matière de protection de l’environnement se multiplient, plus les installations de traitement des déchets deviennent techniques. Et plus le recours à la CGEA devient la norme.

De la professionnalisation des décharges aux pôles d’écologie industrielle

Jusque dans les années 1970, la priorité de l’État est l’hygiène et la salubrité publique, la question de la protection de l’environnement n’est qu’une donnée supplémentaire. Mais les choses évoluent peu à peu, ainsi que l’analyse Laurence Rocher dans sa thèse « Gouverner les déchets » : « Ces préoccupations en matière d’hygiène, de protection de l’environnement et de diminution des nuisances se traduisent par le rejet de la décharge brute comme procédé d’élimination et la seule acceptation de la décharge contrôlée. » En 1972, bien que 80 % de la population française bénéficie d’un service de collecte et de traitement des déchets, les disparités entre grandes villes et territoires ruraux restent importantes. Ainsi une grande partie du territoire n’a-t-elle accès à aucun système de collecte ou de traitement. Conséquence : les déchets continuent à alimenter des décharges sauvages. En 1978, l’Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED), ancêtre de l’ADEME (Agence pour la transition écologique), lance le programme France Propre. Grâce à lui, on estime que 1 500 décharges sauvages ont été supprimées ou réhabilitées.

Mais les années 1980 sont aussi marquées par plusieurs scandales environnementaux, notamment concernant la gestion frauduleuse des déchets, qui vont accélérer la transformation du secteur. L’un des scandales les plus emblématiques est celui de la décharge de Montchanin, en Saône-et-Loire, où pendant dix ans, des centaines de milliers de tonnes de déchets industriels et dangereux sont déversées par des camions venant de toute l’Europe.

Tout commence en 1976, lorsque le maire de la commune confie un terrain de 8 hectares à un exploitant de déchets, Luc Laferrère, qui doit en faire la première décharge contrôlée de Bourgogne. Seuls les déchets ménagers, donc domestiques, sont autorisés sur le terrain. Des camions immatriculés en France mais aussi… en Belgique, en Allemagne ou même en Suisse y déversent leurs déchets qui sont ensuite recouverts de terre. Cet étrange manège suscite la curiosité des riverains, qui rapidement se plaignent des nuisances causées par la décharge, notamment des odeurs. En 1981, quelques habitants de Montchanin fondent l’Association de défense de l’environnement montchaninois pour faire face aux problèmes liés à la décharge.

Les conditions de vie et la santé des riverains deviennent de plus en plus inquiétantes : plusieurs médecins généralistes de la commune constatent que les consultations pour troubles respiratoires et irritation des muqueuses augmentent. Dans une série d’articles du Journal de Saône-et-Loire consacrée au scandale écologique, Pierre Barrellon, habitant de la commune et lanceur d’alerte, revient sur la cause des nuisances : « C’était des déchets industriels chimiques, mais aussi hospitaliers. On ne saura jamais vraiment ce qui a été enterré ici, mais c’était tout sauf inoffensif. La provenance des camions et la lecture de plusieurs rapports par la suite laissent imaginer que des raclures de sites contaminés, des hydrocarbures, des peintures, des solvants, du soufre, du toluène, du benzène et même du phosphore, produit qui s’enflammait quand il arrivait au contact de l’air, ont dû être enfouis à Montchanin. Des polluants à long terme et de toute nature. Des produits instables dont personne ne peut prévoir l’évolution, ni même les réactions quand ils sont mis en contact entre eux. » Grâce à la mobilisation des habitants, le gouvernement suspend l’activité de la décharge en 1987, avant de fermer définitivement le site en 1989.

Il faut attendre 1998 pour qu’un procès s’ouvre. 80 % des adultes de la ville se sont constitués partie civile. Sur le plan judiciaire néanmoins, « la montagne a accouché d’une souris », pour reprendre les mots de Pierre Barrellon, également premier adjoint au maire entre 1995 et 2008 : les exploitants sont condamnés à trois ans d’emprisonnement avec sursis et à 150 000 francs d’amende. Il en va tout autrement sur le plan politique. L’écho médiatique du scandale exerce une forte influence sur la création de la loi Royal de juillet 1992 relative à l’élimination des déchets. Son rapporteur au Sénat Bernard Hugo estime ainsi au moment de son examen « capital de restaurer la confiance de l’opinion publique, marquée par le scandale de Montchanin », en même temps qu’il pense que « l’évolution du marché de la gestion du déchet constitue une opportunité de développement économique pour les industriels français de ce secteur, qui disposent d’atouts importants liés à leur savoir-faire technique ».

La loi Royal favorise la qualité environnementale des centres de stockage. Elle met fin aux décharges telles qu’elles existaient en incitant financièrement à la remise en état d’installations de stockage collectif de déchets ménagers et assimilés et des terrains pollués par ces installations, un dispositif qui vise également à fermer définitivement les petites décharges rurales sauvages. Et depuis quelques années, en effet, la gestion des centres d’enfouissement se professionnalise, grâce à des entreprises spécialisées comme la CGEA. Les exutoires, jusqu’ici détenus par des propriétaires très variés allant de détenteurs individuels à des génies civilistes – « la REP de Claye-Souilly signifie d’abord Routière de l’Est parisien ! », rappelle le directeur général adjoint de l’activité Recyclage et Valorisation de déchets en France, Didier Courboillet –, vont voir leur organisation se rationaliser. Dans les années 1980 et 1990, la CGE et ses filiales acquièrent des exutoires pour en assurer la gestion de façon plus standardisée.

Contrôle des déchets à l’entrée, distinction stricte des déchets banals des déchets dangereux, étanchéité des casiers d’enfouissement, récupération et traitement des lixiviats, réduction des nuisances pour les populations aux alentours… La maîtrise de ces sites s’avère exigeante, et d’autant plus alors qu’émergent, dans ces mêmes années 1990, de nouvelles attentes en matière d’économie circulaire.

Les sites se muent peu à peu en des pôles d’écologie industrielle, additionnant les fonctionnalités. Toujours nécessaires pour assurer la fin de vie des déchets non recyclables, et alors qu’il existe encore d’après l’Ademe 36 000 décharges sauvages en 2022, ils développent leur production d’énergie à partir des déchets enfouis, transformant le méthane issu de la fermentation des déchets organiques en électricité ou en biogaz. La REP de Claye-Souilly est ainsi devenue l’une des plus grandes unités de production de biométhane en Europe et un site de production d’énergie renouvelable emblématique de l’Île-de-France.

Ils s’adjoignent aussi des fonctions de recyclage, de compostage des végétaux, de transformation des mâchefers, de valorisation de pneumatiques usagés, etc., en même temps qu’ils laissent la place à d’autres installations. Veolia inaugure par exemple ses premières déchetteries dès l’année 1986. Et alors que les centres de tri voient le jour, l’entreprise engage la fermeture d’anciennes décharges. C’est le cas de la décharge de Tougas, qui a fermé ses portes en 1992 et dont Veolia a pris en charge la post-exploitation. « Cela veut dire que l’on assure la gestion de fin de vie de la décharge, on met des drains, des captations de gaz, on couvre et on surveille son évolution, ses effluents. C’est une grande responsabilité, car il faut assurer la gestion du polluant potentiel », explique Annaïg Pesret-Bougaran, directrice du centre de tri Arc-en-Ciel de Couëron en Loire-Atlantique, qui a été érigé à quelques kilomètres du site de la décharge aujourd’hui fermée : ses 70 hectares ont été remplacés par des haies arborées et des panneaux photovoltaïques.

La post-exploitation veille aussi, dans le cadre de règles sanitaires et environnementales précises, à restituer progressivement à la nature ces espaces qu’on lui a empruntés : sur le site de Claye-Souilly, en Seine-et-Marne, Veolia est chargée de replanter la plus grande forêt de Seine-et-Marne depuis le xixe siècle, époque à laquelle le département avait été largement déboisé pour satisfaire au besoin d’approvisionnement en bois et développer les terres agricoles.

L’incinération, première alternative à l’enfouissement

À l’origine, les deux techniques de base du traitement des déchets sont l’enfouissement et l’incinération. Ces deux procédés ont participé dès la fin du XIXe siècle à la propreté des villes. À cette époque, les décharges se trouvent plus souvent à la campagne et les incinérateurs, en ville. Cette répartition répondait à des impératifs croisés de santé publique – les déchets placés en décharge pouvaient attirer animaux et insectes et polluer les eaux – et de performance – les incinérateurs étaient plus efficaces pour réduire l’important volume des déchets urbains. Mais elle s’explique également par les contraintes issues de la géographie, puisque les vastes et peu denses campagnes pouvaient plus facilement accueillir des zones de décharge, tandis que les villes réclamaient des usines avec une empreinte au sol plus réduite.

Les Anglais ont, les premiers, développé des solutions d’incinération dès 1865, en installant un four modeste à Gibraltar afin de brûler les déchets de l’armée britannique. C’est en 1870 que le premier four municipal est mis en place à Paddington, un quartier londonien. À l’époque, les « destructors », comme on les appelle outre-Manche, fonctionnent mal et ne brûlent pas tous les déchets, occasionnant des fumées noires dans tous les environs. Rapidement, les nouvelles générations d’incinérateurs augmentent l’efficacité de la combustion et permettent de valoriser l’énergie en chauffage ou en électricité. Selon les chiffres de Gérard Bertolini, directeur de recherche au CNRS, « en 1906, 140 à 180 ( « plus de 150 », selon d’autres sources) villes anglaises utilisent principalement l’incinération pour traiter les ordures, et plus de la moitié valorisent l’énergie produite, dont 45 à 65 villes couplées avec des centrales électriques ».

© Archives Veolia

En France, il faut attendre 1905 pour que les premiers incinérateurs voient le jour, dans quatre usines de traitement des déchets : à Saint-Ouen, à Issy-les-Moulineaux, à Romainville puis à Ivry (en 1912). En 1927, la SEPIA (Société d’Entreprises pour l’Industrie et l’Agriculture) construit à Tours une usine d’incinération moderne, capable de produire de l’électricité mais aussi des briques, grâce aux mâchefers récupérés après la combustion. Il est même décidé à l’époque que la collecte des déchets sera réalisée par des camions fonctionnant à l’électricité, qui viennent se recharger directement à l’usine. C’est dans les années 1930, sous l’influence du mouvement hygiéniste, que l’incinération connaît un véritable engouement : le feu, pense-t-on, peut tout purifier. L’Union des Services Publics, future filiale du groupe CGEA et de la Compagnie Générale des Eaux, développe ainsi des incinérateurs à Bordeaux (1932), Rouen (1933), Nancy (1933), Marseille (1935), Roubaix (1936), Monaco (1937), ou encore Bourges (1938).

En 1939, plus d’une vingtaine de villes françaises ont adopté l’incinération. À l’inverse, l’Angleterre tout comme les États-Unis délaissent peu à peu l’incinération au profit de la décharge sanitaire, car certains déchets brûlent mal, et les habitants commencent à se plaindre de la proximité des incinérateurs à cause des mauvaises odeurs. En France, l’incinération continue d’exister aux côtés des décharges après la Seconde Guerre mondiale : l’usine de Nanterre incinère les déchets de sept villes de la banlieue ouest, la ville de Lyon alimente ses fours grâce aux déchets des municipalités voisines.

L’incinération connaît un regain d’intérêt dans les années 1990. La loi de 1992 prévoit en effet la limitation de l’enfouissement comme procédé d’élimination des déchets. Et son intérêt s’accroît même en 1994 lorsque la loi interdit l’incinération si elle ne permet pas la valorisation. L’objectif ? Valoriser la matière, les résidus solides de la combustion, mais aussi l’énergie des déchets qui peuvent produire de la chaleur ou de l’électricité. C’est à la fois le déploiement systématique de procédés anciens – mais tombés en désuétude avec l’apparition d’autres sources d’énergie moins chères – et l’engagement d’une politique qui incitera les industriels aux meilleurs rendements sur leurs installations. Même si la loi de 1992 favorise l’incinération des déchets face à la mise en décharge, l’aspect valorisation progresse lentement.

Dans un rapport de 1999 sur les techniques de valorisation des déchets, le Sénat constate que, sur 139 incinérateurs, « près des trois quarts [...] ne disposent pas de récupération d’énergie ». De manière plus globale, si la France fait partie des pays les mieux équipés en incinérateurs à l’époque, avec 40 % des déchets ménagers incinérés, elle est toutefois derrière la Suède (45 %), le Danemark (56 %), la Suisse (60 %), et surtout le Japon, où l’incinération est le mode ultradominant du traitement des déchets (75 %). Il faut attendre les années 2000 pour que les usines d’incinération se transforment plus massivement en unités de valorisation énergétique, en même temps qu’elles doivent faire face – ironie de l’histoire – à un nouveau défi sanitaire : la pollution de l’air. Si la pollution engendrée par les fumées de l’incinération n’était pas toujours une question dans les années 1950, car on ne connaît pas bien ses effets ni sa composition, la donne change à partir des années 1970. Les écologistes commencent à s’intéresser de près à ces questions, à tel point qu’en 1975 les Amis de la Terre de Privas, en Ardèche, posent un recours devant le tribunal administratif pour lutter contre un projet d’incinérateur d’ordures ménagères.

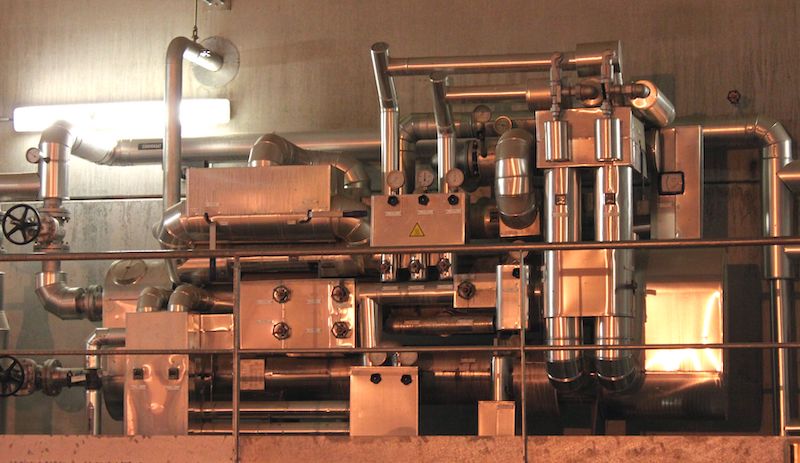

« Les installations sont visées par des mesures de réduction des poussières » au cours de la décennie, indique la revue Pour Mémoire du ministère de l’Écologie. Le traitement des fumées se développe encore plus fortement dans les années 2000, aidé par l’initiative d’entreprises comme Veolia. Annaïg Pesret-Bougaran explique que c’est la partie installation des incinérateurs qui a le plus évolué. « À l’origine, nous avions un réacteur et de l’injection de lait de chaux avec des électrofiltres qui récupèrent les résidus de traitement et les poussières de combustion. Mais, en 2001, la réglementation a changé, et la liste des polluants à traiter augmente. C’est en 2007 que nous avons effectué sur notre site de grands travaux pour traiter les effluents gazeux et assurer le suivi des rejets », souligne-t-elle. À cela s’ajoutent des mesures de la qualité de l’air de la région de l’usine deux fois par an avec la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Aujourd’hui, Veolia veille à ces exigences sur 45 unités d’incinération soit 40 % du parc en activité en France.

© Christophe Finot

Mieux, ces 45 usines sont toutes équipées pour valoriser l’énergie des déchets. Elles sont même souvent raccordées à des réseaux de chaleur. Désormais, les déchets ne sont plus seulement traités, encore moins simplement stockés, mais ils deviennent source de valeur. Un changement de paradigme résumé par Didier Courboillet : « Au XXe siècle, on a voulu dégager les déchets rapidement, en masse, sans rien en faire. Aujourd’hui, la masse est toujours importante, mais on travaille pour en refaire de la valeur, qui était déjà là au départ. On a milité pour la naissance de la loi sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) en 1992, qui donne naissance aux éco-organismes. Avant ça, quand on collectait, il fallait remplir au maximum le camion et on mélangeait tout. On s’est aperçu que c’était plus intéressant de démassifier les flux par rapport à la mise en décharge et de chercher la valeur dans le déchet. » Un premier pas vers le recyclage, pierre angulaire de l’économie circulaire, sans laquelle la question écologique des déchets ne pourra être résolue.

Brésil : dans les sites de stockage, la pollution devient solution

Tous les déchets ne sont pas encore recyclables. Ils ne sont d’ailleurs pas tous triés et, depuis des décennies, des stocks se sont accumulés dans des centres d’enfouissement. Parmi eux, la matière organique est émettrice de méthane. Libéré dans l’atmosphère, c’est un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Captée et transformée en biogaz, cette pollution peut devenir une solution en servant d’énergie renouvelable, d’origine organique, en alternative aux énergies fossiles. Ce changement de perspective opère progressivement au Brésil, comme dans de nombreux autres pays.

Avec ses 214 millions d’habitants, la huitième économie du monde produit 80 millions de tonnes de déchets chaque année. Pour la moitié d’entre eux, la destination finale se trouve dans une des 3000 décharges aussi illégales qu’incontrôlées que compte le plus grand pays de l’hémisphère Sud...

Pour remédier à ces pollutions diffuses, d’autres scénarios peuvent désormais s’écrire.

En 2021, les équipes de Veolia ont inauguré trois nouvelles centrales électriques installées directement sur les centres d’enfouissement de São Paulo, d’Iperó et de Biguaçu. Grâce à une exploitation professionnelle et avec le souci de l’économie circulaire, « ces unités produiront 12 400 kilowatts d'électricité renouvelable à partir du biogaz issu de déchets organiques », souligne Gustavo Migues, directeur de la zone Amérique latine de Veolia. Surtout, le biogaz fourni par ces centrales permet d’éviter l’émission de 45 000 tonnes de méthane dans l’atmosphère.Ces solutions peuvent prendre une part significative dans l’évolution du mix énergétique brésilien, en se combinant à d’autres méthodes waste-to-energy. Plus au sud, Veolia s’est ainsi associée à l’entreprise agroalimentaire Camil Alimentos pour gérer, exploiter et maintenir une centrale de cogénération, où ce sont chaque année pas moins de 95 000 tonnes de balles de riz – la première couche du grain de riz écartée lors de son blanchiment – qui produisent l’électricité et la vapeur dont les sites ont besoin. Avec de nouveaux efforts de recherche & développement, la bagasse de canne à sucre pourrait également s’inscrire dans ce schéma d’économie circulaire.

En Turquie, une installation européenne exemplaire pour transformer les déchets en énergie

La gestion des déchets en Turquie est un véritable problème. Avec l’un des taux de recyclage les plus bas parmi les membres de l’OCDE, à peine 12 % en 2018, et une capacité insuffisante pour absorber ses propres déchets estimés à environ 5 millions de tonnes métriques par an, le pays est confronté à un défi environnemental majeur.

C’est dans ce contexte qu’a été confiée en 2023 à Veolia l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique des déchets d’Istanbul, en conformité avec les normes environnementales de l’Union européenne. Sa mission : porter à sa pleine puissance cette installation, la plus grande d’Europe.

D’une capacité de traitement d’environ 1,1 million de tonnes de déchets ménagers non recyclables par an, l’usine permettra d’économiser près de 1,5 million de tonnes d’émissions de carbone par an, notamment grâce à la production de 560 000 mégawatts-heure d’électricité, l’équivalent de la consommation du 1,4 million d’habitants de la métropole.

Il s’agit d’une première installation de ce type en Turquie, qui vise à décarboner le secteur des déchets à travers la généralisation de la valorisation énergétique et du recyclage pour éviter le recours à l’enfouissement, plus émetteur de carbone. Ce projet participe directement à l’objectif de neutralité carbone du pays à horizon 2053. Une nouvelle avancée dans le voyage vers la décarbonation.

- Revue Projet, 2018 ↩︎